九州地方の和菓子②

熊本県

熊本県にも、今に伝わる南蛮菓子があります。

ポルトガルから長崎に伝わった果実「マルメロ」を砂糖煮にして固めたお菓子で、

その名を『加勢以多(かせいた)』といいます。

肥後藩主の細川三斎が好んだとされ、藩内でマルメロを栽培していたほどでした。

ただ、マルメロが入手しづらかった為、江戸時代には梨で、現在ではカリンで代用して作られています。

一方で、とても庶民的な菓子も名物として残っています。

『いきなりだご』という名の、小麦粉で作っただんごの生地で輪切りのサツマイモと餡を包んで蒸したものです。「いきなり」とは熊本の方言で「さっさと、簡単に」などの意味で、「だご」は団子を指します。

農作業で忙しい時期などによく作られているようです。

大分県

全国におよそ4万社以上ある八幡宮の総本社である宇佐神宮は大分県にあります。

そこの参拝土産として有名なのが『宇佐飴』です。

砂糖は使用せず、もち米と麦芽で作られており、江戸時代から滋養があると評判で人気の飴だったようです。

大分県の一部の地域で、お盆や七夕に作る風習が残る『やせうま』という菓子があります。

小麦粉で作った団子を手で薄く伸ばして茹で、きな粉などをまぶして食べられています。

鹿児島県

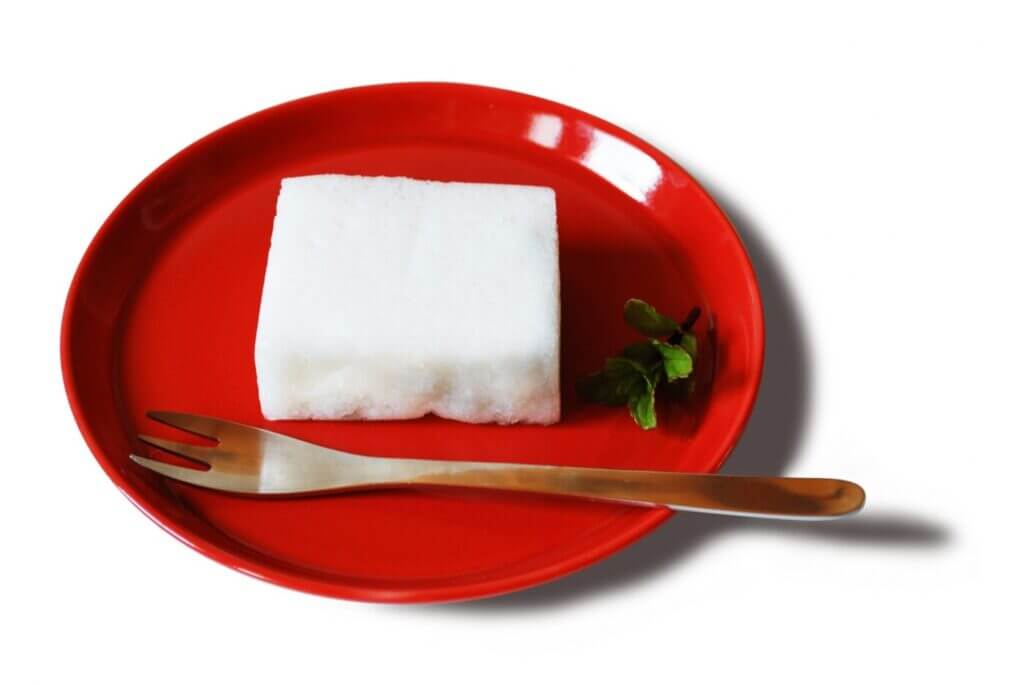

すり下ろした山芋と砂糖、上新粉などを混ぜて蒸し上げたお菓子を『かるかん』といいます。

このかるかんは、江戸時代から鹿児島の銘菓として有名で、藩主の家では、祝いの席や重要な行事の日には用意されていたと伝えられています。

鹿児島では、端午の節句に『あくまき』と呼ばれるちまきが作られます。

灰汁につけたもち米を竹の皮で包み、水で薄めたたっぷりの灰汁で数時間煮込んだ、透き通った薄い茶色の餅です。

竹の皮も灰汁も、殺菌作用が強いことから、高温多湿の鹿児島県で食材を長持ちさせる知恵が生かされています。

宮崎県

米粉を蒸した餅を、小麦粉などを混ぜた餡で挟んだ『くじら羊羹』は、宮崎県の伝統菓子です。

お腹が白く表皮が黒い鯨のように見立てた蒸し羊羹です。

佐土原藩で世継ぎをめぐるお家騒動が起きた際、母親が「くじらのように大きく育ってほしい」と子供の健やかな成長を願って作らせたとも言われる、ほっこりと優しい気持ちになるお菓子です。

沖縄県の和菓子

琉球王国などの独自の文化の中で、日本や中国の文化を取り入れで発展してきた沖縄では、『ちんすこう』が有名です。

琉球王朝時代に宮廷で食べられていた高級菓子をもとに、日中の技術を生かして作られました。

小麦粉・ラード、砂糖で作った生地を木型で抜き、焼き上げた伝統的なお菓子です。

また、ちんすこうと並んで有名なのが『サーターアンダギー』ではないでしょうか。

サーターは砂糖、アンダギーは揚げ物という意味で、球状の揚げドーナツのようなお菓子です。

結婚式などのお祝い事で振る舞われる、縁起の良い菓子とされています。

最後に、沖縄のとても珍しい饅頭を紹介します。

『のまんじゅう』です。

小麦粉を発酵させた生地で餡を包み、月桃の葉を使って蒸すので、ほのかに葉の甘い香りを感じることができます。

『の』は、熨斗を意味しており、祝儀用として使われます。

今回のLesson5では全体を通して、北海道から沖縄までの各地域に伝わる和菓子についてみてきました。

いかがでしたか。

特産品や風土に根差した、その地域独特の和菓子の文化が学びとれたことと思います。

和菓子マイスターになるために、しっかりと各地域の和菓子についての知識を身につけておきましょう。

次のLesson6からは、歴史についても触れながら、更に和菓子の世界を掘り下げていきたいと思います。