朝廷が置かれ、上方としての長い歴史をもつ京都府や、商人の街として栄えた地域を有する近畿地方。

その中で育まれてきた和菓子についてみていきましょう。

近畿地方の和菓子

三重県

伊勢神宮がある三重県は、今も毎年多くの参拝者が訪れます。

昔から変わらず、参拝者の疲れを癒していたのが、『赤福餅』ではないでしょうか。

餅の上にこし餡をのせたもち菓子で、五十鈴川を表しており、中の白い餅は小川の小石を、

餡に付けられた三筋は川の流れを表現しています。

贅沢に砂糖を使った赤福餅を愛する文豪も多く、しばしば書物にも登場します。

餡を包んだ米粉の生地に、表面に色付けしたもち米を付けて蒸した菓子を『いが餅』といいます。

伊賀餅とも表記されたことから、三重県の菓子という説があります。

栗のいがに似ているから、といわれることもありますが、その可愛らしい姿で、各地で庶民の間に広まったようです。

滋賀県

日本一大きな湖、琵琶湖を有する滋賀県にも、『でっち羊羹』が伝わります。

琵琶湖の東岸地域から、商人として成功した「近江商人」が多数誕生しました。

そこへ近江商人を目指す子供たちが奉公に訪れ、里帰りの時に土産として羊羹を持ち帰ったことから、このように呼ばれるようになったそうです。

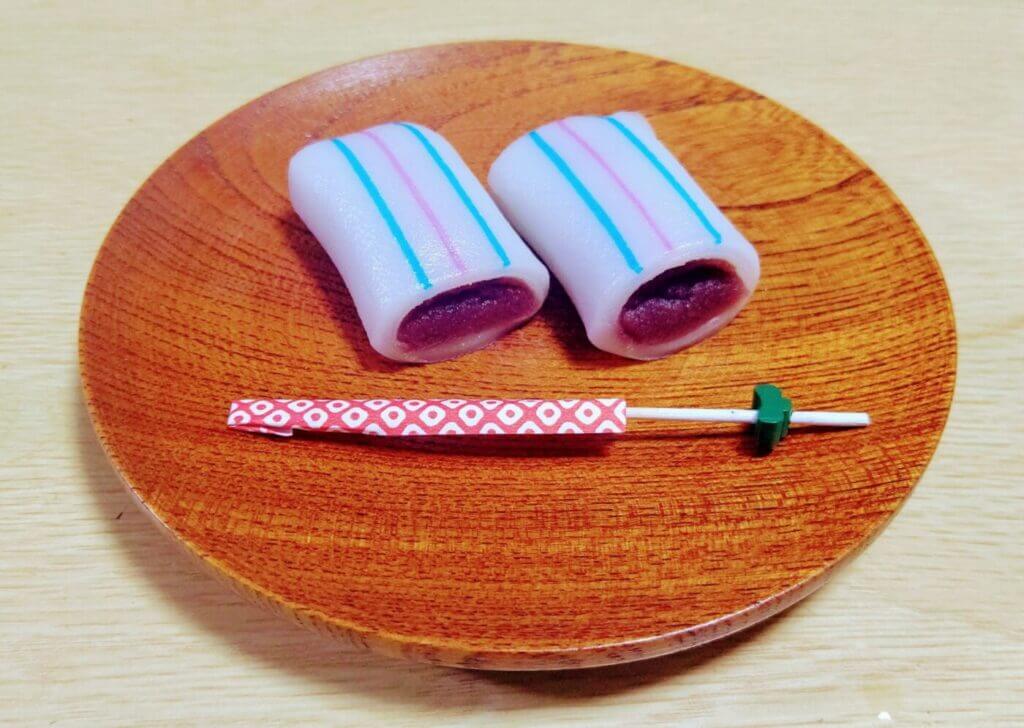

また、鎌倉時代に蒙古軍が襲来した元寇に勝利した記念として作られたと言われる『糸切餅』が今に残ります。

餡を包んだ白餅に蒙古軍の旗印である青・赤・青の線を施し、弓の弦で切り、神前に供えたのが始まりと言われています。

刃物を使わずに糸で切ることから、悪霊を断ち、平和を願う意味を込めて、多賀大社の縁起餅となっています。

京都府

長い歴史を持つ京都には、数多くの和菓子があります。

寺院や神社なども多数あり、お供え物や門前菓子が発展してきました。

京都のお土産と言えば、真っ先に三角形の生八ツ橋が思い浮かびますが、これは昭和になって考案されたもので、もともとは半円の橋のような形をしたかた焼き煎餅を『八ツ橋』と呼びました。

米粉と水を混ぜて蒸し、砂糖とニッキを混ぜて薄くのばした生地で作られています。

北野天満宮の門前菓子として有名なのが、『粟餅』と『長五郎餅』です。

粟餅は、もち粟を蒸してついた餅のことで、きな粉をまぶしたり餡を添えたりして食べます。

こし餡を薄皮の餅で包んだ長五郎餅は、北野天満宮内で開かれた茶会に献上されたものを、豊臣秀吉がたいそう気に入り、献上した翁の名にちなんで命名したと伝えられています。

その他、安産の神が祭られている「わら天神宮」の名物土産の『うぶ餅』、

かつての日本一の大仏があったことで有名な方広寺の門前で売られた『大仏餅』などがあります。

『唐板』という短冊状の煎餅は、唐菓子の一つで、厄除け煎餅として500年以上の歴史を持ちます。

『志んこ』という、ねじれた独特の形状をした菓子は、標高924メートルの山頂にある愛宕神社の門前菓子です。

この形は、山頂までの道を表しているとも言われています。

このように多くの名菓がある京都には、かつては都が置かれ、様々な文化が発達してきました。

その中で、和菓子の発展にも大きな影響を与えた地であることが感じられますね。