中部地方の和菓子②

長野県

山地が多い長野県では、水が少ないため米の栽培が難しく、蕎麦や粟などの雑穀類を栽培してきた歴史があります。

米不足を補うため、そば粉や小麦粉を使った焼き餅を作り主食代わりにしてきました。

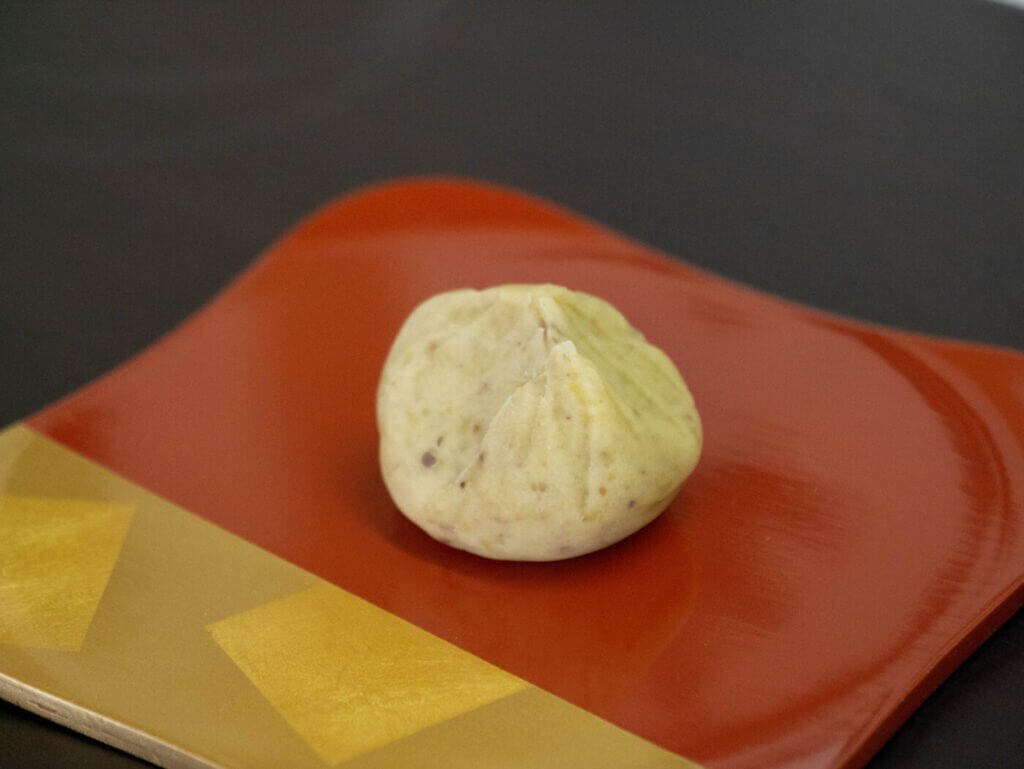

そこで生まれたのが、小麦粉を水で練った生地に野菜あんや小豆あんを入れて焼いた『おやき』です。

あんには、身近にある山菜や、漬物などを入れることもあります。

日頃は少ない米を補う工夫をしていても、特別な日のお供えには、米のみでお餅を作りました。

山仕事をする人々が、山の神様に感謝してお供えしていたものが『五平餅』です。

これは、炊き立てのご飯を粘りが出るまですりつぶし、わらじ形にして炭火で焼き、みそだれなどを塗ったものです。

地域によっては、串に刺した団子のように作るところもあります。

岐阜県

岐阜県中津川市は栗が有名です。

栗を蒸し、中身と砂糖をすり鉢ですりつぶし練り上げたものを茶巾で絞り、栗の形を作ったものが『栗きんとん』です。

もともとは、栗の実を取り出した後に残る栗の粉を布巾などで絞ったものが始まりとされており、正月料理の栗きんとんとは、異なります。

また、『みたらし団子』といえば、一般的に甘じょっぱい醬油たれが掛かっているものを思い浮かべますね。

しかし、飛騨地域に伝わるみたらし団子は、醬油たれに漬けて焼いたものをさし、甘くない団子になっています。

その他、ひな菓子の一つで、米粉に黒砂糖や胡桃などを混ぜて蒸した『からすみ』という、切った断面が富士山のようになる伝統菓子も伝わっています。

カラスミとは、ボラの卵巣を塩漬けにしたものです。

子宝の象徴とされていましたが、海から遠いこの地域ではなかなか手に入らなかったことから、これに似せて作られたと考えられています。

静岡県

静岡県を流れる安倍川。

この流域で売られていて、今や全国的に有名になった餅が『安倍川餅』です。

この地域を視察に訪れた徳川家康が、きな粉を砂金のように見立て献上された餅を気に入ったことから『安倍川餅』と命名したという一説もあります。

また、8代目将軍の徳川吉宗は、これを特に好んだとして有名です。

江戸時代中頃、代官の命令でさとうきびが栽培され砂糖を作る技術が発達すると、きな粉に砂糖を混ぜて、餅にかけるようになりました。

当時の餅は1個2~3文のところ、安倍川餅は1個5文と、大変な高級餅だったそうです。

愛知県

全国各地で作られている『外郎(ういろう)』ですが、愛知県名古屋市も、有名な地の1つです。

江戸時代初期に登場して以降、素材や食感も、自由に、且つ様々に発展してきました。

また、名古屋市などでは、嫁入りの際、屋根の上などから駄菓子などをばら撒く風習があります。

これはかつて、花嫁が家を出るときに近所の人が道をふさぐなど、嫁入りを妨害する習わしがあり、道を空けてもらうために始まったものと言われています。

もう一つ、この地域に伝わるのが桃の節句に供える「おこしもの」です。

家ごとに代々受け継がれている木型に、米粉で練った生地を食紅などで色付けして流し入れ蒸したものを言います。

子供たちの健やかな成長を願い、醬油や砂糖を付けて食べられています。