ここまでのLessonでは、和菓子の歴史からお菓子の内容までを詳細に見てきました。

和菓子についての理解は学び始める前よりも深まったでしょうか。

今回のLesson8からは、いよいよ自分でも和菓子が作れるようになるために、

和菓子作りについての基礎を学んでいきます。

基礎が身につけられれば、自分でアレンジもしていくことができますので

しっかりと身につけておきましょう。

このページでは、和菓子作りをする際にまずはそろえておきたい基本的な道具についてみていきましょう。

和菓子を作るときに使用する様々な道具

和菓子作りではその美しい形を作るために、独特の型なども使われています。

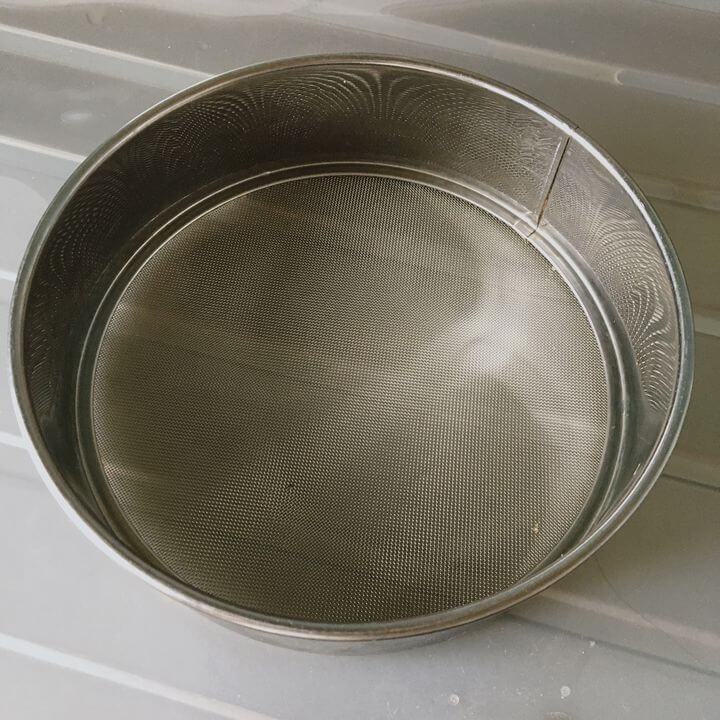

裏漉し器

こし餡を作るときや、さつま芋などを裏漉ししたり、粉ふるいにも使われる裏漉し器は、

網目の大きさも1㎜角のものから5㎜角のものまであり、その用途によって使い分けます。

きんとんぶるいよりも細かいそぼろを作る際にも使うことができます。

木型

月餅や打ち物、押し物など、和菓子に合わせたいろいろな木型があります。

2枚組になっている月餅木型や、栗饅頭の小判型のように、

成形したものを型にはめるタイプのものもあります。

型は桜や朴の木で作られていることが多いため、使用後はすぐに水洗いをし、水分を拭きとって立て掛け、陰干しをするのがよいでしょう。

長い時間水に浸けていると水分を含んで、板が反ってしまうことがあるので気を付けましょう。

使用するときは、あらかじめ型に粉を塗っておくと、くっつきにくくなります。

似たような道具に、押し型があります。

桃山押し型のように、スタンプのように上から押して模様を付けるものや、

練切やこなしに模様を付ける木型押し板という平らな押し板もあります。

きんとん箸

きんとん専用の箸で、箸跡がつかないよう船団が細くなっています。

細かい仕上げを行うときにも便利です。

きんとんぶるい

「そぼろ濾し」とも呼ばれる、きんとんや練切などの半生菓子生地を濾して、そぼろ状にする道具です。

竹製や金属製など、素材も様々あり、目は粗めになっています。

細工べら

三角棒のように使用します。

飴を包む際にも用いられることがあり、別名を「竹べら」と言います。

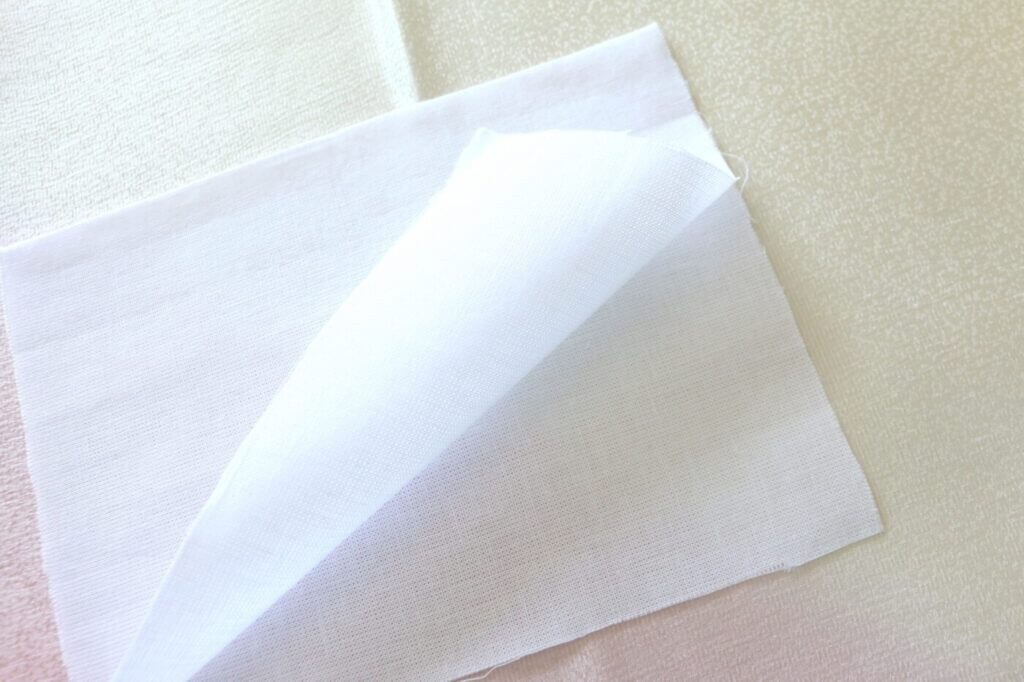

さらし

目の詰まった木綿の布地で、生地を練ったり、生地を直接流して蒸したりと、いろいろな使い方ができます。

蒸し物を作る際には、せいろの底に敷くことで、熱の当たりを和らげる働きもしてくれます。

もち米を蒸す際には、べたつかず取り出しやすい「餅網」という、目の粗い布巾を使うとよいでしょう。

三角棒

練切やこなしなどに模様をつけるときに使用する木製の三角の棒で、

各辺が二重線、鋭い角と丸みを帯びた角になっています。

先端には花心の模様が彫られており、練切に花心を付ける際に用います。

また、棒の部分が四角になっているものを「押し棒」といい、使い方は三角棒と同様ですが、両方の先端に模様や形が彫られています。

すり鉢・すりこ木

薯蕷饅頭に使用する芋をすりおろしたり、材料を細かくする際に用いる陶製の鉢を「すり鉢」、

材料をすりつぶす際に、すり鉢と一緒に使用する棒を「すりこ木」と言います。

材料をすり鉢上で円を描くようにすると粗くすれ、溝に対して直角にすると均一にすることができます。

陶型

液体状の生地を流し入れ、1個ずつ固める時に用いる型を指します。

プリンカップのように底があるため、菓子の表面に底の模様を付けることができ、いろいろな表情を楽しむことができます。

セルクルのようなステンレス製のものは底がないため、バットなどの上に固定して生地を入れるようにします。

羊羹や錦玉羹などを作る際には「羊羹舟」や「流し缶」と呼ばれる、底のある枠を使用するとよいでしょう。

刷毛

艶出し用の卵液や寒天液を塗る「塗り刷毛」、木型の中に粉を付けたり成形後の饅頭の表面についている粉をはらうときに用いる「粉刷毛」があります。

毛の材質や大きさなども様々な種類があるので、用途に合わせて使いやすいものを選びましょう。

ふるい

裏漉し器に似ていますが、粉をふるったり、粉の玉を取り除いたりするのに使用する「粉ふるい」、

粉ふるいよりも目が粗く、上白糖などをふるう時に用いる「ふるい」があります。

うぐいす餅など、和菓子の表面に粉をふる場合は、粉ふるいより小ぶりな「茶濾し」を用いると作業しやすいでしょう。

丸鍋

底が丸くなっている片手鍋で、餡や求肥などを作るときに使用します。

底が平らの雪平鍋よりも均一に混ぜやすく、表面のでこぼこがより表面積を広げてくれるため、熱吸収率が良いのが特徴です。

また、銅製のボウル状の鍋を「さわり」といい、和菓子専門の道具といえるでしょう。

蒸し器

「せいろ」と呼ばれる木製の蒸し器と、アルミ合金製やステンレス製などの金属製の蒸し器があります。

木製のせいろの方が、余分な水分を木が吸収し、火の通りが早いため、ふっくらと蒸し上げることができます。

焼き印

焼菓子や饅頭のアクセントになるよう、焼き色で印をつける道具です。

直火でよく熱し、真っ赤になったら、一度かたく絞ったぬれ布巾に当てて熱を少し落ち着けてから、饅頭などに当てて焼き色を付けます。

似た道具に、焼ごてがあります。

こちらは、平らな面を利用して、直線的な模様を付けるのに適しています。

枠

餅生地や外郎生地など、液体状の生地を流し入れて蒸すときに使用します。

「蒸し物枠」は、枠の中にかたく絞ったさらしなどを敷き、その上に生地を流します。

カステラを焼くときに使用するのは「カステラ枠」です。

これは、本枠・一段枠、二段枠の3つで一組になります。

本枠の底と側面に紙を貼り、生地を流し入れて焼き始めます。

生地の膨らみに合わせて、一段枠、二段枠と重ねていきます。

以上で和菓子作りの基礎的な道具の解説となります。

今まで見たことのなかった道具もたくさん出てきたことと思います。

現代では代用できるものも多くありますが、専用道具を揃えることで

昔から伝わる和菓子作りの良さを感じることができますので、ぜひ揃えてみてください。