子供の成長を祝う行事は、他にもあります。

この章では、更に成長した子供を祝う行事について見ていきましょう。

子供の成長を祝う大きな行事に、端午の節句や上巳の節句、七五三が挙げられます。

特に、子供が生まれて最初の節句は「初節句」といい、盛大にお祝いします。

男児は5月5日の端午の節句、女児は3月3日の上巳の節句です。

この二つの節句についての詳しい解説は、Lesson3のそれぞれの月をご参照ください。

ここでは、七五三のお祝いについて、詳しく解説していきます。

七五三の由来

Lesson4-3でも触れましたが、医療などの未発達で、乳幼児の死亡率が高かった昔は、

7歳未満の子供は、まだ神に属していると考えられてきました。

その為、生まれた直後から、節目ごとの儀礼を行い、子供の無事の成長を祈ってきたのです。

七五三は、中世の貴族や武士たちが行っていた、

「髪置(かみおき)」

「袴着(はかまぎ)」

「帯解(おびとき)」などの儀式に由来すると考えられています。

現在では、それぞれが、男女3歳・男児5歳・女児7歳の七五三にあたります。

かつて、旧暦の15日は鬼が出歩かない日といわれ、吉日とされてきました。

七五三と同じく旧暦の11月は、収穫を無事に終えたことを感謝する月であり、

その月の満月の日・つまり15日に、氏神様へ感謝の気持ちと子供の成長を祈願するようになったようです。

このような風習は古くから各地で行われていましたが、日にちや年齢が決められ、お参りをするようになったのは江戸時代後期といわれています。

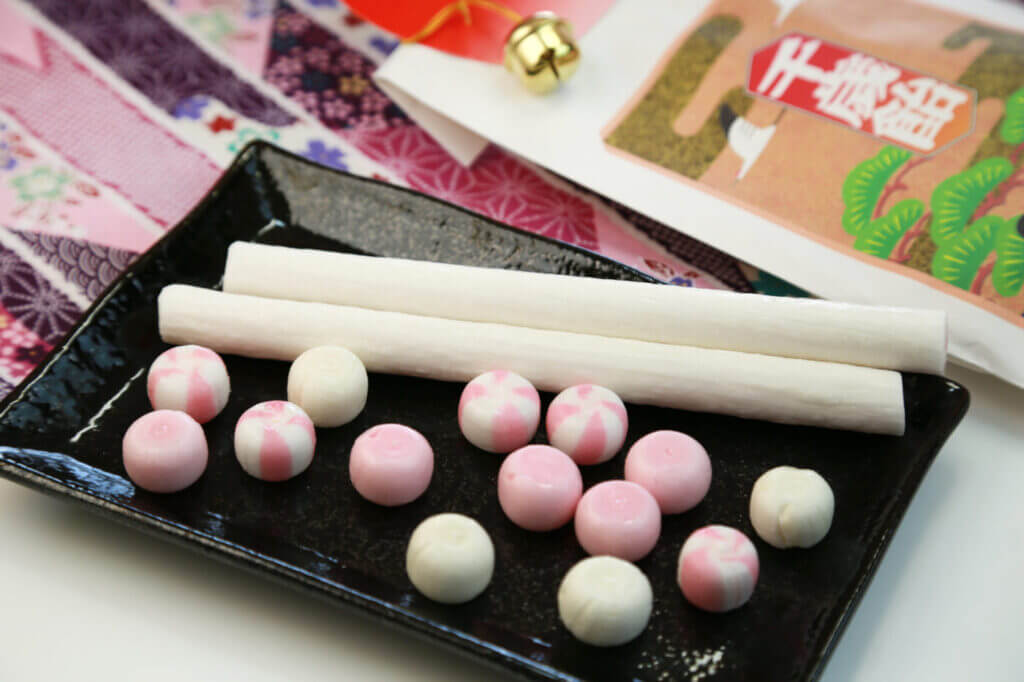

千歳飴について

七五三のお祝いに欠かせないものといえば、千歳飴でしょう。

「千歳」という言葉は、字の通り、「千年」「長い年月」という意味です。

また、飴の細く長い形状も、長寿を連想させることから、いつまでも健康で立派に成長してほしいとの願いが込められています。

紅白の2本1組で、鶴や亀などの縁起物が描かれた色鮮やかな袋に入れられています。

また、この千歳飴は、太さは15mm、長さは最長1mまで、と決められているのも特徴です。

千歳飴の起源には、諸説あるとされています。

一つ目は、浅草の飴売りの七兵衛が、紅白の棒状の飴を「千年飴」として売り出したというものです。

紅白の見た目と「千年」の名前から、縁起が良いと評判になったといわれています。

二つ目は、平野甚右衛門が大阪から江戸へやってきて、浅草寺の境内で飴を売り出した、という説です。

三つ目は、神田明神の境内で売られていた「祝い飴」が、のちに千歳飴となったというものです。

どれも、やはり長寿やお祝いと謳っているところが共通点になっています。

七五三の和菓子

千歳飴の他にも、七五三ならではの和菓子があります。

信州伊那谷地区では、赤飯を紅白の生地で包んだ、赤飯饅頭というものを贈る風習があります。

また、前の章のお七夜で触れた「鳥の子餅」も、やはりこの時に登場します。

かつての内祝いには、紅白餅や饅頭と並び、鳥の子餅も配られました。

縁起が良い鶴の卵に似た形をしており、喜ばれていたようです。

ちなみに、餅で作られたものを「鳥の子餅」といい、すあまで作ったものを「鶴の子餅」とよぶことがあります。