各月の和菓子を学んできましたが、1年も残すところ、あと3ヶ月となりました。

朝晩の冷え込みを感じるようになる10月は、実りの秋本番です。

各地で収穫祭が行われたり、9月に引き続き名月も訪れます。

10月には、どのような和菓子があるでしょうか。

さっそく、学習していきましょう。

10月 神無月

10月は別名、神無月といわれます。

これは、全国の神々が、各地から出雲の国へ集まるからだといわれています。

それとは反対に、神々が集まる出雲では10月を「神在月」といいます。

二回目の名月とお月見団子

旧暦9月13日は、10月半ば頃にあたります。

この日は「十三夜」といわれ、十五夜に続く名月となります。

十五夜のみ、お月見を行うことは「片見月」または「片月見」といわれ、縁起が良くないとされました。

そのため、十三夜にもお月見を行うのが縁起から見て良い方法です。

お供えするものは十五夜と同じですが、この時期に多く収穫される栗にちなみ、

「栗名月」と呼ばれます。

または、お供えするものから、「豆名月」といわれる場合もあります。

ちなみに、旧暦8月15日の十五夜はその時お供えする小芋にちなんで「芋名月」といわれます。

お月見は美しい月を鑑賞するだけではなく、その年、無事に収穫できたことを神に感謝する意味もあります。

お供えするお月見団子について、解説しましょう。

まず、お団子の数ですが、次の二通りの数え方があります。

一つは、十五夜の時には15個、十三夜の時は13個とするものです。

省略して、それぞれ5個、3個とする場合もあります。

もう一つは、1年の満月の数を表して12個、閏年の場合は13個、とする方法です。

そして、「三方(さんぽう)」といわれるお供え用の器に白い紙を敷き、お団子を並べます。

三方は、その名の通り、台の部分の3方向に穴が開いています。

穴が開いていない方を神様に向けるように注意しましょう。

お月見の場合は、穴の無い方がお月様側になります。

また、日本古来の考え方として、左側が上位とされています。

そのため、お月様側から見て左側にお供え用の作物やすすき、右側にお月見団子を供えましょう。

10月のモチーフ

その他、この月に多く見られる意匠を見ていきます。

お月見のところでも紹介しましたが、この時期は収穫に感謝する収穫祭が各地で行われます。

そのため、豊穣を表す稲穂や収穫される作物が意匠としてつくられるのです。

栗や柿、松茸も、その代表でしょう。

9月で紹介した重陽の節句でも、栗を食べると解説しました。

栗は、縄文時代から栽培されていたといわれるほど、私たち日本人にとってとても身近な木の実なのです。

現在も栗を使ったり、その形を模した和菓子は数多くあります。

栗そのものを用いた栗羊羹、栗入りどら焼き、栗きんとんに栗饅頭もありますね。

岐阜県の一部で作られている「栗粉餅」というものもあります。

これは、栗の粉を餅にまぶして作られています。

柿も、秋を代表する果実です。

練切などで、その形を表したものが多く作られます。

柿は中国から伝来したもので、多くの歌に登場するなど、こちらも昔から日本人になじみの深いものでした。

菓銘には翌年の豊作を願い、最後の一つの実を木に付けたまま残して熟させる風習が由来の

「木守(きまもり)」や、

その鮮やかなオレンジ色から「照日(てるひ)」、

熟した柿と書いて「熟柿(じゅくし)」などというものがあります。

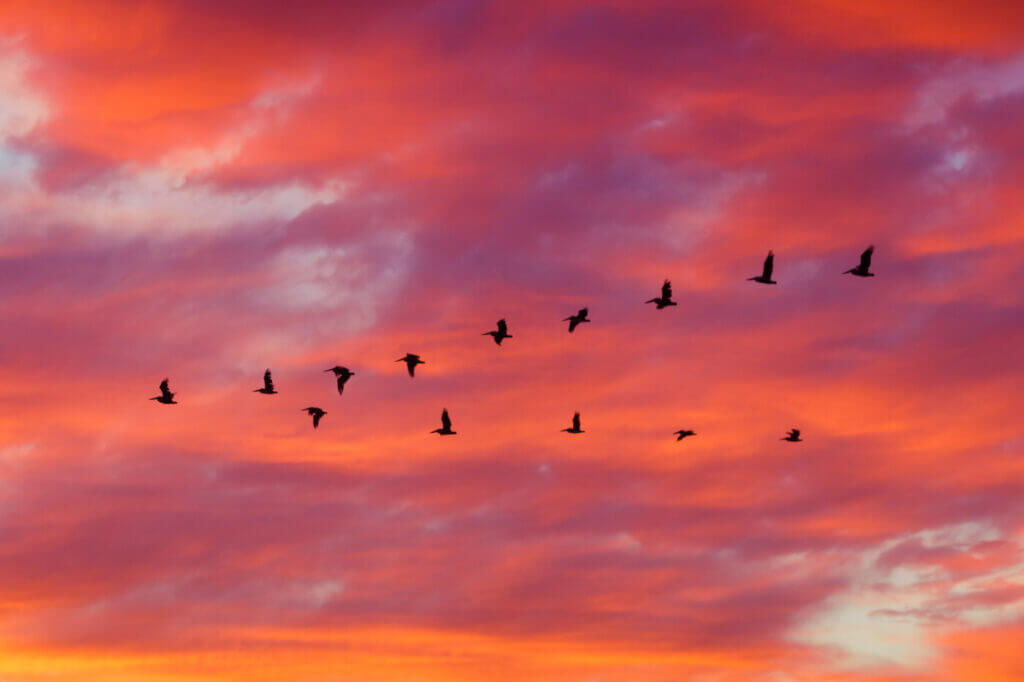

その他、晩秋にやってきて、春には飛び立っていく渡り鳥の一種である「雁(かり)」も、この季節のモチーフです。

雁が空を渡っていく姿を焼き印などで表現したものが多くあります。

この雁は、和菓子の落雁の黒胡麻が雁の群れに似ていることから名前の由来にもなったという説もあります。