いよいよ夏の訪れを感じてくる6月。

この時期は梅雨もあり、しっとりとした季節の美しさも感じられる頃です。

今回のLesson3-6では、6月の和菓子について学んでいきましょう。

6月 水無月

6月の異称は水無月といいます。

この名前が菓銘となっている和菓子があることを知っていますか。

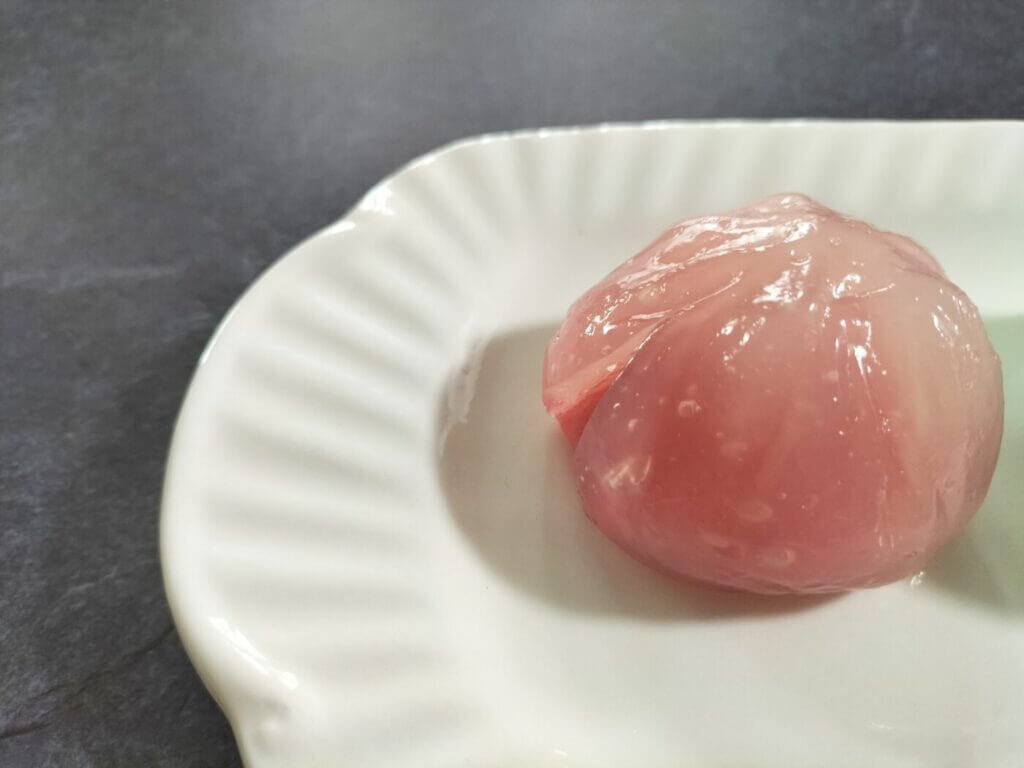

三角形の乳白色の生地の上に、蜜漬けした小豆を敷き詰めたものを水無月といいます。

6月になると多く見られるようになるのは、6月30日に行われる『夏越の大祓』という行事に関係しています。

古来より、厄を祓う行事を重んじてきた日本人ですが、特に6月と12月の晦日に行われる大祓は大切にされてきました。

1年を1月~6月、7月~12月に分けて考えており、6月は半年の間についた穢れを払う『夏越の大祓』が行われます。

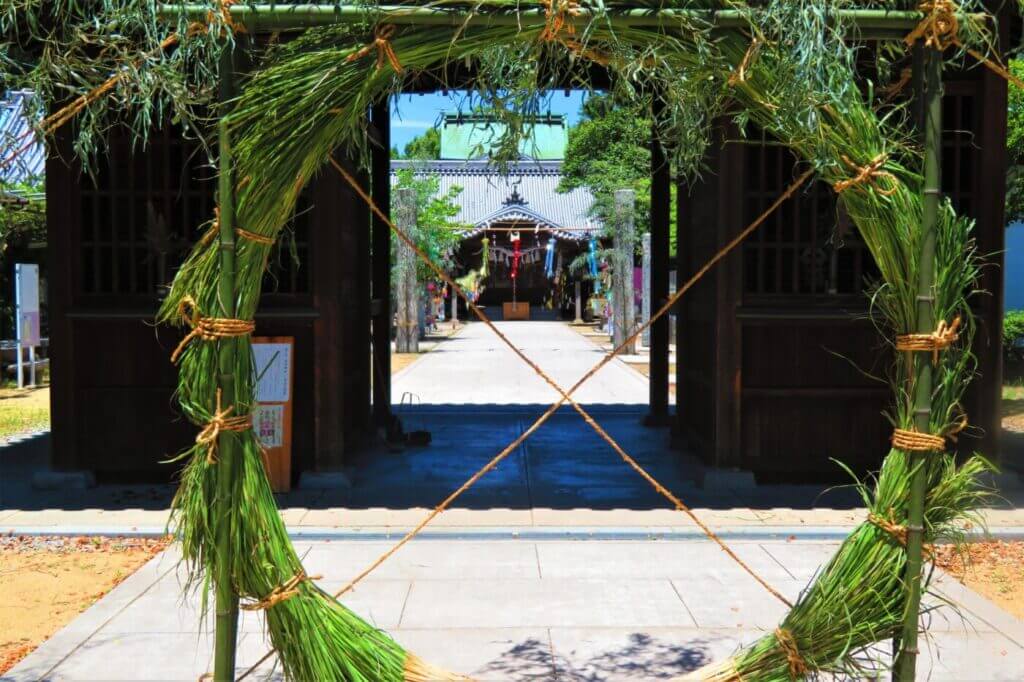

夏越の大祓では、茅などで作られた輪をくぐり厄を落とす「茅の輪くぐり」が有名です。

室町時代には、この日に麦の収穫を祝って小麦餅が食べられていたという記録があります。

そのような行事食の名残からか、のちに京都では夏越の大祓の日に水無月を食べる風習ができました。

京都以外にも、長崎県には夏越団子、滋賀県には水無月団子という和菓子を食べる習わしが今に残ります。

水無月がなぜ、このような特徴的な三角の形をしているのかということには、

諸説いわれています。

一つは、同じ6月に行われる氷室の節句の氷に見立てたというものです。

氷室の節句とは、江戸時代の行事の一つです。

旧暦の6月1日に、冬の間にできた氷や雪を保管している氷室から氷を出し、幕府に献上していたという加賀藩で行われていました。

その時、無病息災を願って麦饅頭が食べられるようになったそうです。

今、これらは氷室饅頭と呼ばれ、清浄の白・厄除けの赤・健康の緑の3色が用意されます。

明治以降にこの3色が定着したといわれています。

また、氷室の節句と同時期に富山県の日枝神社で行われている山王まつりでも、

行事食として饅頭があります。

こちらでは、無病息災、腹病みしないといういわれから、6月1日の朝に饅頭を食べるようになったようです。

次に、季節を感じられる6月の主な意匠をみていきましょう。

6月のモチーフ

雨の中、しっとりと咲く紫陽花は、6月の代表的な植物です。

和菓子で表現される紫陽花は、錦玉羹など透明感のある食材を紫色や青色に染め、

さいの目に切って小さく可愛らしい花を表したり、淡く色づけしたきんとんで咲き誇る花を模ったりします。

紫陽花は、異名も多くあります。

色変わりをするため、「七変化」、コロンとした見た目から「手毬花」、

一つ一つの花の形をみて4枚ずつついているガクにちなんで「よひら」ともいわれます。

また、青々とした丸い実がたわわになっている梅も、この時期ならではのものです。

青いうちに収穫し、甘露煮などにして和菓子の材料にも使われる青梅は、その形を模った生菓子も多く作られます。

ぷっくりとした丸い形を求肥や外郎で作り、梅らしい筋やくぼみを表現します。

シンプルな形だからこそ、職人の技が光る意匠でもあるでしょう。

そして、4月のページでも紹介した牡丹も、6月には水牡丹として作られます。

牡丹を表現した餡を葛などで包み、涼しげな一品になります。

植物ではありませんが、鮎もまた、この時期の意匠です。

春に孵化し成長する鮎は、夏の季語として多くの歌にも詠まれています。

和菓子の世界では、若鮎や焼鮎などという菓銘が見られます。

焼菓子で中に求肥を包み、焼き印で表情を付けたものや、錦玉羹で作った川の中に羊羹で作った鮎を泳がせる、など、様々に表現されます。

このように夏を表す鮎ですが、塩漬けした鮎・押鮎にすると、お正月を意味するモチーフになります。

1月のページで紹介した花びら餅に使われている牛蒡が、この押鮎に見立てられているのです。

牡丹や鮎など、季節によって表現が変わるというのも、面白いですね。